公园老汉与失足女野外偷腥被路人撞见报警警方已介入调查

- 手游资讯

- 2025-01-12

- 234

- 更新:2025-01-12 08:08:14

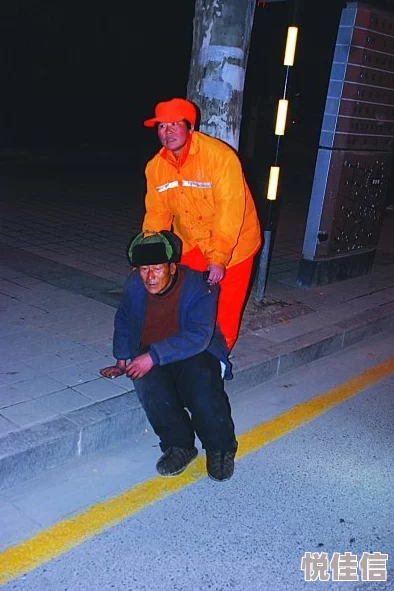

最新消息:近日,一则关于公园老汉与失足女在野外偷腥被路人撞见并报警的事件引发了广泛关注。此事不仅涉及个人道德和社会风气,也引发了对公共场所行为规范的讨论。

社会道德与个人选择

这一事件让我们不得不思考,个体在面对诱惑时的选择究竟反映了怎样的社会风气。许多网友对此表示震惊,有人认为这是个人私生活的问题,不应过度干预;而另一些人则认为,作为成年人,应当对自己的行为负责,并考虑到他人的感受和社会影响。一位网友评论道:“每个人都有追求幸福的权利,但这种方式是否合适值得深思。”

从心理学角度来看,人们在特定环境下可能会做出冲动决策,这种现象被称为“情境诱导”。研究表明,当个体处于放松或非正式环境中时,更容易受到周围氛围的影响,从而做出平常不会做出的决定。这一理论可以帮助我们理解为何一些人在公共场所表现得如此轻率。

公共空间与法律责任

随着事件的发展,警方已介入调查,这也提醒我们,在公共空间内,每一个人的行为都可能受到法律约束。在中国,《治安管理处罚法》明确规定,扰乱公共秩序、损害他人合法权益的行为将受到相应惩罚。因此,无论是公园老汉还是失足女,都需要意识到自己在公众面前的一言一行都可能带来法律后果。

有网友指出:“这件事情不仅仅是两个人之间的问题,它还涉及到整个社会对于性和道德观念的认知。”确实,在不同文化背景下,对待性关系和私人生活的态度各异,而这些差异往往导致误解和冲突。通过这样的事件,我们或许能够更好地审视自身价值观,并推动社会向更加包容、理性的方向发展。

反思与启示

这一事件给我们的启示是多方面的。首先,它促使我们重新审视人与人之间关系中的界限,以及如何在尊重他人隐私权利与维护公共秩序之间找到平衡点。同时,也提醒大家要增强自我约束能力,提高对自身行为后果的认识。

不少专家建议,通过教育提升公众素养,可以有效减少类似事件发生。例如,加强青少年性教育,让他们了解健康的人际关系及其重要性。此外,社区活动也可以成为促进邻里间沟通的平台,从而营造良好的社交氛围。

面对这样一起引发热议的话题,我们不禁要问:

如何提高公众对私人生活与公共秩序之间界限的认知?

- 加强相关法律法规宣传,提高民众自我保护意识,是解决问题的重要途径。

在现代社会中,如何看待个体自由与集体利益之间的矛盾?

- 个体自由固然重要,但必须建立在不侵犯他人权益基础上,实现真正意义上的自由。

社区能否发挥更大作用以防止类似事件发生?

- 通过组织丰富多彩且积极向上的社区活动,可以有效增强居民间互动,从而降低因孤独感产生的不当行为风险。

参考文献:

- 《心理学导论》

- 《治安管理处罚法解读》

- 《现代伦理学》